Kita sering mendengar berita-berita konflik dan gesekan antar ormas Islam di Indonesia. Entah itu karena perbedaan pendapat dalam perkara agama, hingga pembubaran paksa pengajian di berbagai tempat. Bukan hanya sekali dua kali, tapi kita bisa mendengar hal ini sepanjang tahun. Ditambah lagi dengan masifnya perkembangan media sosial, kita dapat dengan mudah menemukan “perang saudara” sesama muslim di kolom komentar.

Mari kita kesampingkan forum-forum diskusi yang memang membahas perbedaan pendapat secara akademis dan teologis. Hal ini tentu baik baik saja dan tidak bisa dihitung sebagai konflik internal umat Islam, karena memang kebudayaan Islam dibangun di atas kebudayaan ilmiah. Yang kita sorot adalah keributan-keributan yang terjadi di luar forum akademis ini. Narasi-narasi saling hina saling benci, seolah-olah antar kelompok saling berebut jamaah. Pertanyaannya adalah “jamaah yang mana yang saling diperebutkan?”

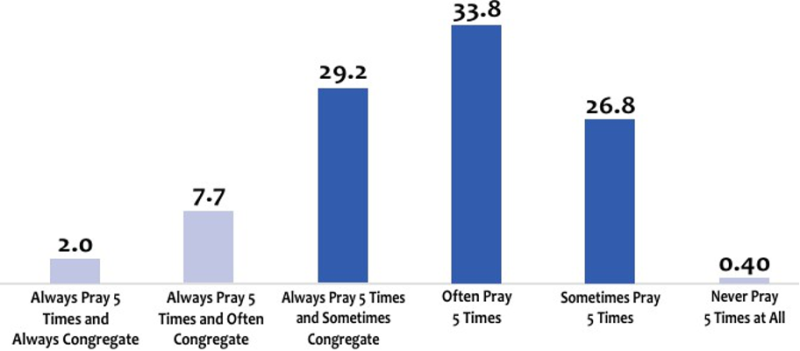

Berdasarkan data Indonesia Muslim Report 2019 yang diterbitkan oleh lembaga riset Alvara, ada data yang menarik untuk kita diskusikan berkaitan dengan tingkat religiusitas umat muslim Indonesia. Data ini menunjukkan bahwa tidak 100% umat Islam Indonesia termasuk dalam kategori religius. Laporan tersebut menyebutkan, ‘Artinya 6 dari 10 umat Islam Indonesia masih bolong-bolong dalam menjalankan sholat 5 waktu‘. Ini menjadi gambaran sederhana bahwa umat muslim di Indonesia memiliki permasalahan besar bersama yang masih harus diselesaikan, “umat ini belum taat melaksanakan kewajiban dasar agamanya, yang juga menjadi rukun Islam kedua yaitu shalat”. Lantas, mengapa kita harus ribut antar ormas yang masing-masing anggotanya cenderung mengklaim dirinya ‘agamis’ atau minimal well educated dalam perkara agama? Tentu saja ini konflik abadi yang tak masuk logika. Padahal masih ada 60% umat muslim lainnya yang perlu dibina sebagai target dakwah untuk setidaknya lebih taat dalam melaksanakan shalat 5 waktu.

Ironisnya, kondisi serupa tidak hanya terjadi di tataran ormas, tetapi juga merambah lingkungan akademis, khususnya di kalangan aktivis dakwah mahasiswa. Kita tidak akan membahas organisasi ekstra kampus seperti HMI, KAMMI, atau PMII. Juga bukan pula kelompok kelompok kajian mahasiswa di sekitaran kampus. Kita akan membahas studi kasus organisasi dakwah resmi yang ada hampir di setiap kampus baik negeri maupun swasta: Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) fokus pada kegiatan kerohanian Islam di tingkat fakultas dan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang memiliki skala lebih besar hingga koordinasi kegiatan antar kampus.

Apa yang sebenarnya terjadi? Banyak dari LDF dan LDK yang belum optimal kinerjanya, bahkan maaf, berkinerja buruk. Kita tidak akan membandingkan kinerja mereka dengan BEM atau himpunan jurusan, apalagi AIESEC atau 180 Degree. Jelas tidak apple to apple. Mari kita bandingkan dengan masjid – masjid di sekitaran kampus, yang dalam kasus kami adalah UGM. Kita ambil contoh Masjid Pogung Dalangan dan Masjid Nurul Asri. Sebagian besar pengelolanya juga sama sama mahasiswa seperti LDF dan LDK, tetapi kinerja dakwahnya baik dari rutinitas pelaksanaan kajian di masjid maupun dakwah digitalnya jauh lebih maju dibandingkan dengan LDF LDK. apalagi bagian penggalangan dana nya.

Dibalik kondisi ini, sebagian aktivis dakwah mahasiswa di kampus (saya tidak akan menyebutkan semua, dan semoga tidak semua) saling menyalahkan antar LDF dan LDK atas buruknya kinerja mereka. Ini kasus ironis yang sebenarnya menggelikan. LDF mengklaim bahwa mereka kekurangan SDM karena mahasiswa lebih tertarik untuk berkegiatan di LDK. Sedangkan pengurus LDK mengeluhkan anggota-anggota unggulan yang telah mereka latih dengan berbagai upgrading dan kesempatan kepanitiaan akhirnya vakum atau bahkan sampai mengundurkan diri ketika mereka dilantik menjadi pengurus LDF. Jadi sepanjang tahun mereka akan sibuk saling tuduh, sedangkan kinerjanya tak kunjung membaik.

Ada satu pengalaman menarik saya yang akan menunjukkan betapa ‘bodohnya’ kita para aktivis dakwah jika masih bergelut dengan asumsi-asumsi tak berdasar ini dan menunjukkan betapa belum optimalnya kinerja kita dalam mengelola lembaga dakwah mahasiswa. Pada tahun 2024, ketika saya menjabat sebagai ketua Sharia Economic Forum UGM (kelompok studi ekonomi islam di FEB UGM, berperan bersama Jamaah Mahasiswa Muslim Ekonomi selaku LDF untuk mengelola kegiatan keislaman di FEB), wakil saya kala itu mengusulkan ide untuk membuat satu grup khusus alumni pesantren dan Madrasah Aliyah yang merupakan target pasar kami (setidaknya mereka yang sudah merasakan pendidikan dasar islam secara proporsional) sebagai strategi untuk rekrutmen mahasiswa baru. Konsep ide tersebut sangat berani, meskipun eksekusi kami harus diakui belum optimal. Pada akhirnya, grup ini berhasil menjaring 16 mahasiswa baru alumni pesantren dan Madrasah Aliyah yang kami yakin ini belum angka sebenarnya. Dan belum ditambah jumlah mahasiswa baru yang pernah aktif di rohis SMA. Fakta menarik yang akan membungkam kita semua adalah, dari 16 mahasiswa baru yang terdeteksi ini, total hanya 4 orang yang akhirnya aktif di kegiatan dakwah kampus: 3 orang aktif di fakultas, dan 2 orang bergabung dengan LDK. Berarti studi kasus yang terjadi di FEB, berdasarkan data, hanya 25% SDM yang berhasil dirangkul dari asumsi total target pasar. Ini angka yang jelas jauh dari angka optimal, dan mungkin kondisi persentase di fakultas lain juga tidak jauh berbeda.

Lantas kemana alumni pesantren, Madrasah Aliyah, dan alumni rohis SMA lainnya berkegiatan? Ini yang seharusnya menjadi perhatian bersama para aktivis LDF dan LDK. Apakah lembaga dakwah di kampus dipandang tidak bonafide dan kurang profesional? Atau dianggap kulturnya terlalu liberal sehingga tidak memenuhi harapan untuk mendapatkan lingkungan yang islami di kampus? Atau kurang inovatif dan terlalu monoton? Ini lah letak masalah sesungguhnya. Jadi masalah LDF dan LDK yang sesungguhnya bukanlah saling “mencuri” kader, tetapi value proposition (nilai tawar) kita yang belum cukup jelas dan kuat untuk menarik bahkan target pasarnya yang paling ideal.

Di titik ini para aktivis perlu banyak berbenah, di samping memperbaiki dan meningkatkan kualitas organisasinya, kita harus menyadari bersama bahwa kita perlu strategi marketing yang terkonsep jelas untuk memenuhi kebutuhan SDM yang menjadi permasalahan bersama sejak lama. Hal ini mulai dari branding, penyusunan konsep konten, strategi marketing, dan yang terpenting adalah riset pemasaran untuk memastikan segala inovasi strategi yang kita susun sudah sesuai dengan realita lapangan.

Mari kita bertanya dan merenung, apakah para aktivis mahasiswa sekarang memang sudah menunjukkan status mereka sebagai mahasiswa, atau hanya sekedar aktivis panggung yang pandai berorasi? Mahasiswa seharusnya identik dengan budaya akademik berbasis riset, data, dan analisis. Bukan sekedar asumsi yang kemudian dilempar sebagai statement resmi. Mungkin ini yang bisa menjadi harapan kita bersama, pola pikir intelektual yang sudah susah payah dibangun di ruang kelas dapat diimplementasikan juga di lingkup organisasi dan membawa manfaat nyata bagi pergerakan dakwah di kampus. Sehingga tata kelola lembaga dakwah tak lagi sekedar berbasis tradisi dan asumsi.